泪目!九三阅兵这一环节取消,原因让人暖心今年九三阅兵有个变动,大家看了可能会

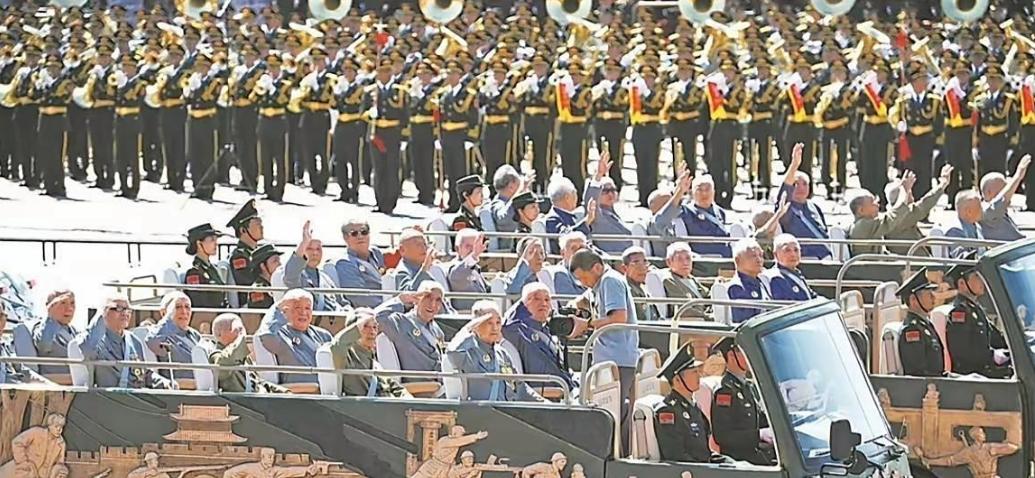

泪目!九三阅兵这一环节取消,原因让人暖心今年九三阅兵有个变动,大家看了可能会有点感慨——抗战老兵方队不安排了。要理解这个决定,得先看清一个无法逆转的客观现实:距离抗日战争胜利,已经过去80多个春秋。当年扛着枪冲上战场的老兵,哪怕参军时只是15岁的少年,如今也已是近百岁的老者。百岁之年,身体早已经不起半点折腾。去年地方民政部门的统计数据里写得清楚,我国现存抗战老兵的平均年龄超过98岁,其中近七成患有高血压、心脏病等慢性疾病,还有不少老人行动需要借助轮椅或拐杖。这样的身体状况,别说像年轻时那样昂首挺胸走过长安街,就算是坐着车辆参与受阅,也得跟着整体流程反复彩排。八九月份的北京,午后气温常常突破30摄氏度,阳光直射下的路面温度更是接近40度。老人们的皮肤对高温的耐受度远不如年轻人,长时间待在室外,很容易引发中暑、头晕等突发状况。国新办的工作人员在解读时特意提到,筹备组曾多次模拟彩排场景:老兵们坐在敞篷车里,即便有遮阳设施,半小时下来,不少老人的额头还是会渗满汗珠,有的甚至需要工作人员递上降压药。“我们不能为了一场仪式,让老英雄们冒着健康风险去‘坚持’。”这句话,道尽了决策里的人文温度。或许有人会想起,2015年九三阅兵时,抗战老兵方队走过天安门广场的场景—白发苍苍的老人们敬着军礼,胸前的勋章在阳光下闪闪发亮,那一刻,无数人隔着屏幕湿了眼眶。那时的老兵们,虽然也已年迈,但平均年龄比现在小了近10岁,身体状态尚能支撑起那场意义非凡的仪式。而如今,时间又悄悄走过了8年,老人们的身体机能在自然衰老中不断下降,曾经能轻松完成的动作,现在可能需要鼓足全身力气。筹备组反复讨论过各种方案:要不要缩短彩排时间?要不要给车辆加装空调?但最后发现,任何形式的“简化”,都无法完全消除老人们面临的健康风险。与其让老英雄们在仪式中“硬扛”,不如主动卸下他们的“仪式负担”,让他们在舒适的环境里安享晚年。更重要的是,这次取消老兵方队,从来不是“遗忘”的开始,而是国家对历史记忆传承方式的“升级”。就在阅兵筹备消息公布的同时,退役军人事务部同步推出了“抗战老兵记忆工程”:工作人员带着专业设备走进老兵家中,用4K摄像机记录他们的口述历史,用3D扫描技术保存他们的勋章和军装。这些珍贵的资料会被收录进中国人民抗日战争纪念馆的数字展厅,任何人都能通过线上平台“云聆听”老兵的故事。在多所高校里,青年学生组成的“抗战记忆宣讲团”正忙着整理老兵事迹,把那些战火纷飞的岁月编成校园剧、绘本,让更多同龄人知道,今天的和平是怎样用鲜血换来的。这种传承,比一次仪式性的受阅更有力量。当我们读懂这些背后的考量,就会明白:这次九三阅兵取消老兵方队,不是“遗憾”,而是“清醒”。它清醒地看到了老人们的身体局限,清醒地知道“人文关怀”比“仪式完整”更重要,更清醒地懂得:历史记忆的核心,从来不是某个固定的形式,而是一代代人对“英雄”二字的敬畏与传承。那些曾经在战场上保家卫国的老英雄,现在不需要再为一场仪式“奔波”;而我们这些后辈,要做的就是把他们的故事讲下去,把他们的精神传下去这才是对那场伟大胜利,最长久、最暖心的纪念。信息来源:长沙93岁老兵赴京参加阅兵演示战斗姿势不改军人风范——央广网